Éditorial et sommaire du n°84 (mai-juin 2016)

Hitler contre Staline ou le naufrage de l’Europe

Tournant de la Deuxième Guerre mondiale, l’offensive Barbarossa, déclenchée le 22 juin 1941, marque le point d’aboutissement du grand suicide européen entamé en 1914.

Le Führer et le « Petit Père des Peuples » s’étaient entendus en août 1939, lors de la signature du pacte germano-soviétique, pour remettre à plus tard un affrontement que l’un comme l’autre jugeait à terme inévitable, mais l’accord conclu leur avait permis de se partager à moindre coût l’Europe orientale. La Pologne anéantie et les États baltes privés de leur éphémère indépendance, l’ordre nouveau ainsi établi pouvait satisfaire les maîtres de Berlin et de Moscou. Mais, une fois la victoire obtenue à l’ouest à l’été 1940, Hitler fut naturellement tenté d’engager la lutte avec une Russie soviétique qui se voulait la patrie d’une révolution communiste à vocation universelle.

Avec une Angleterre contrainte pour longtemps à la défensive et avec une Amérique résolument isolationniste, quelle qu’ait été la volonté interventionniste de Roosevelt, Hitler pouvait penser que la victoire sur l’URSS était à sa portée. Les difficultés rencontrées par l’Armée rouge en Finlande et l’épuration radicale qu’avaient subie ses états-majors pouvaient laisser penser que la mise en œuvre de la blitzkrieg aéroterrestre victorieuse en Pologne, en France et dans les Balkans ne laissait que peu de chances aux Soviétiques. C’était toutefois négliger le succès rencontré en 1939 contre les Japonais sur les frontières mongoles et sous-estimer les atouts géostratégiques majeurs dont bénéficiait la Russie – l’espace, les conditions hivernales, le volume des ressources humaines – qui avaient conduit à l’échec Charles XII et Napoléon.

Certains attendaient de l’Allemagne qu’elle fît un autre choix. Le géopoliticien Karl Haushofer appelait de ses vœux depuis longtemps une grande alliance continentale germano-russe, celle qui s’était opérée de fait avec les accords de Rapallo de 1922, et qui semblait avoir été réactualisée par le pacte d’août 1939. Mais l’anticommunisme farouche de Hitler et sa volonté de bâtir à l’est un lebensraum, un espace vital propice à l’expansion allemande, allaient naturellement contre un rapprochement entre Germains et Slaves.

Malgré l’engagement d’effectifs et de moyens colossaux, l’opération Barbarossa – qui devait, avant l’hiver, conduire les troupes allemandes jusqu’à la Volga – ne put atteindre les objectifs fixés. Malgré des pertes énormes, les forces soviétiques surent faire preuve d’une capacité de résilience inattendue et l’arrivée précoce du général Hiver se révéla fatale à la guerre de mouvement engagée par la Wehrmacht. La résistance de Moscou sonna le glas, dès la fin de l’année 1941, des espoirs allemands d’une victoire rapide. Malgré les succès obtenus au printemps 1942, quand les assaillants atteignirent le Caucase, il ne fut jamais possible d’obtenir la victoire décisive qui aurait pu être fatale au régime soviétique.

Staline sut aussi, en faisant preuve de beaucoup de pragmatisme, réveiller le sentiment patriotique russe en invoquant, contre l’envahisseur, les mémoires d’Alexandre Nevski et de Koutouzov, alors que les Allemands – initialement bien accueillis en diverses régions, notamment en Ukraine, par une population hostile au régime soviétique – ne surent à aucun moment exploiter les opportunités que leur offrait cette situation.

On connaît la suite : une Russie d’Europe dévastée, des pertes terrifiantes pour les deux adversaires, une Allemagne totalement écrasée à l’issue de la guerre, une Europe bientôt divisée par la guerre froide pendant près d’un demi-siècle… Alors que la Russie, débarrassée du communisme, revient dans le jeu des puissances, il apparaît plus nécessaire que jamais d’en finir avec un passé conflictuel qui s’est révélé catastrophique pour notre continent. Il est indispensable et urgent de tourner la page du « tragique XXe siècle » pour construire le vaste espace civilisationnel qui, de l’Atlantique à la Sibérie, sera en mesure de peser dans l’histoire du monde à venir.

Philippe Conrad

La #NRH n°84 vient de paraître ! Dossier : 1941-1945 Front de l'Est. Acheter en ligne : https://t.co/OT51edYVln pic.twitter.com/a81WbzvLHI

— La NRH (@revuenrh) 30 avril 2016

1941-1945 Front de l’Est

L’immensité de l’espace concerné, le volume des moyens et des effectifs engagés, l’ampleur des sacrifices consentis et l’acharnement des combats ont fait de la campagne de Russie engagée par Hitler la séquence la plus terrifiante de la Deuxième Guerre mondiale.

On sait comment les deux signataires du pacte de non-agression d’août 1939 en sont venus à s’affronter dans un conflit total qui devait décider pour un demi-siècle de l’avenir de l’Europe, mais qui n’en demeure pas moins méconnu. Dans son livre intitulé Le Brise-glace, Victor Souvorov a soutenu l’idée de l’imminence d’une attaque soviétique à l’été 1941, mais les chefs de l’Armée rouge, qui avaient mis en œuvre des préparatifs en ce sens, se sont heurtés à la volonté de Staline, opposé à l’idée d’une guerre préventive contre Hitler.

Les succès initiaux remportés par l’offensive Barbarossa n’ont pas permis d’atteindre les objectifs prévus dans la mesure où l’espace russe et le général Hiver ont été fatals à la blitzkrieg allemande. Notre dossier est aussi l’occasion de regards sur l’Ukraine déchirée par la guerre, sur les officiers allemands ralliés à la cause soviétique, sur la présence des Français dans cette guerre à l’Est : les « Malgré-nous » alsaciens-lorrains, les pilotes de l’escadrille Normandie-Niémen ou, dans le camp adverse, les combattants de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme.

La Nouvelle Revue d’Histoire

Éditorial

Hitler contre Staline, ou le naufrage de l’Europe. Par Philippe Conrad

Rencontre

La désinformation. Entretien avec François-Bernard Huyghe. Propos recueillis par Pauline Lecomte

Actualité

Le billet inattendu de Péroncel-Hugoz : Louis Bertrand ou la Latinité diabolisée

Entretien

Retour sur une œuvre majeure : entretien avec Emmanuel Le Roy Ladurie. Propos recueillis par Pascal Cauchy

Mémoire

Babeuf ou l’infortune de l’égalité. Par Martin Benoist

1914-1918

Les politiques et la conduite de la guerre. Par Rémy Porte

Découvertes

Le rêve européen de Drieu la Rochelle. Par Arnaud Guyot-Jeannin

Politique

1947. L’état face à la menace communiste. Par Arnaud Benedetti

Décryptage

Roosevelt et Pie XII. Par Emmanuel Huyghues Despointes

Portrait

Marguerite d’Angoulême. Par Emma Demeester

Jeu

Marguerite d’Angoulême et son temps

Mémoire des lieux

Le château de Gaillon. Par Constance de Roscouré

La caméra explore l’histoire

Les Sept Samouraïs. Par Philippe d’Hugues

Livres

Actualité des livres historiques

Un historien, une œuvre

Philippe Ariès. Par Olivier Zajec

Dossier. 1941-1945. Front de l’Est

- Présentation du dossier

- La débâcle de 1941. Une faillite du renseignement soviétique ? Par Gaël-Georges Moullec

- Barbarossa. L’échec de la guerre-éclair à l’Est. Par Max Schiavon

- Le Front de l’Est (1941-1945)

- L’Ukraine et les déchirements de la guerre. Par Luc Pauwels

- Les “Français libres” sur le front de l’Est. Par Max Schiavon

- La Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Par Éric Lefèvre

- Les “Malgré-nous” prisonniers en URSS. Par Gaël-Georges Moullec

- Des officiers allemands au service de l’Armée rouge. Par Jacques Berrel

Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici

-

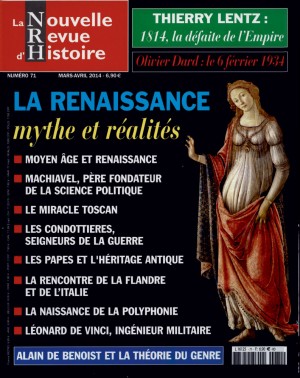

NRH n°71

6,90 €Mars-avril 2014. La Renaissance, mythe et réalité. Moyen Âge et Renaissance…

Ajouter au panier -

NRH n°40

6,90 €Janvier-février 2009. USA, la fin du rêve ? Le nouveau visage de l'Amérique.

Ajouter au panier -

NRH n°77

6,90 €Mars-avril 2015. 1940 : l'étrange défaite. Les origines du désastre. Les communistes…

Ajouter au panier -

NRH n°46

6,90 €Janvier-février 2010. Napoléon, l’Empereur vu d’Europe. Angleterre : l’ennemi admiré…

Ajouter au panier