La France d’Éric Zemmour

L’immense succès de librairie qu’a remporté ces derniers mois Le Suicide français conduit à s’interroger sur la vision de la France dont son auteur se veut le porteur. Une France profondément inscrite dans une histoire nationale que certains « déconstructeurs » voudraient abolir.

La Nouvelle Revue d’Histoire : Quel a été votre parcours personnel ? Comment votre carrière de journaliste s’est-elle orientée vers une réflexion tout à fait originale sur l’histoire de la France ?

Éric Zemmour : Je suis issu d’une famille de Français d’Algérie qui appartenaient à la communauté juive. Mes parents sont venus s’installer en métropole bien avant le grand exode de 1962 et je suis né à Montreuil en 1958. J’ai ensuite habité Drancy, puis dans le quartier parisien du Château Rouge, c’est-à-dire au cœur de quartiers populaires dont je garde un excellent souvenir.

Bachelier en 1976, je fus admis directement à Sciences Po, sans passer comme je le souhaitais par une classe préparatoire littéraire. Admissible au concours de l’ENA, j’ai échoué à l’oral et c’est à ce moment que je me suis orienté vers le journalisme. Un métier que j’ai appris dans l’excellente école que constituait alors Le Quotidien de Paris de Philippe Tesson.

J’ai écrit mes premiers livres de journaliste politique d’abord, deux portraits de Balladur et de Chirac, et Le Livre noir de la droite. Puis, je me suis tourné vers le roman avec L’Autre et Le Premier Sexe, qui se voulait une réponse à la féminisation de la société, et ensuite avec Petit frère, qui posait la question du multiculturalisme. En 2010, j’ai publié Mélancolie française, qui annonçait Le Suicide français, paru il y a quelques mois. Entre-temps, j’avais acquis, à travers l’émission télévisée de Laurent Ruquier, une certaine notoriété médiatique qui a incontestablement contribué au succès de mon livre.

NRH : Comment interprétez-vous l’écho rencontré par votre dernier ouvrage, au moment où le roman de Michel Houellebecq, Soumission (1), rencontre, lui aussi, un succès spectaculaire ?

EZ : Un succès qui m’a valu d’être violemment stigmatisé par la nomenklatura médiatique, mais qui est sans doute dû aux critiques convenues dont j’ai été la cible. L’écho rencontré par Le Suicide français et par Soumission correspond en fait à la lucidité dont s’arme le « peuple » pour faire face aux mensonges et au déni de réalité dont il est quotidiennement abreuvé. À l’occasion des nombreuses conférences que je donne en province, je peux mesurer ce phénomène. Les gens ne sont plus dupes de la guerre sémantique qu’ils subissent quand on leur parle de « jeunes », de « quartiers populaires », de « diversité », « d’extrémisme » ou de « vivre ensemble », là où ils constatent les effets catastrophiques d’une immigration de masse qui n’est plus du tout maîtrisée.

Au moment où de savants esprits prétendent « déconstruire » l’histoire de France dans laquelle ils se reconnaissent et qui fournissait la mémoire commune nécessaire à la cohésion nationale, ils apprécient mon entreprise de « déconstruction des déconstructeurs », prophètes de l’avènement d’une humanité hors sol qui ferait disparaître l’histoire au nom d’une Europe économique et juridique déconnectée des patries charnelles.

Pour ma part, c’est au nom de la France, de son identité et de son histoire que j’entreprends de « déconstruire » le discours de ceux qui veulent tourner ces pages-là. Il est évident que cela rencontre un écho dans l’opinion au moment où, sous des formes diverses (le succès de la généalogie, l’intérêt pour le patrimoine, le dynamisme des productions éditoriales orientées vers l’histoire…), les Français entendent se réapproprier ce qui fait, dans la longue durée, leur identité culturelle et nationale. Face aux « élites » acquises au libéralisme mondialisé, la nation française prend sans doute conscience qu’il en va de sa survie dans le monde nouveau qui est en train d’émerger.

NRH : Le bilan que vous établissez et l’analyse que vous proposez s’appuient sur une connaissance approfondie de l’histoire. Quelle méthode d’approche et d’interprétation avez-vous retenue ?

EZ : L’histoire demeure un socle incontournable sur lequel les sociétés peuvent définir leur identité et la représentation qu’elles se font d’elles-mêmes. Mais cette histoire est aujourd’hui falsifiée et dénaturée, ignorée pour être mieux retournée, retournée pour être mieux ignorée. Nous ne savons plus où nous allons car nous ne savons plus d’où nous venons. On nous a appris à aimer ce que nous détestions et à détester ce que nous aimions.

En matière de méthode, j’ai toujours accordé beaucoup d’intérêt à la culture populaire du moment abordé et j’ai toujours cherché à dégager le sens « politique » ou « métapolitique » qu’il convenait de lui donner. Mon expérience de chroniqueur des divers événements présentés dans l’émission télévisée de Laurent Ruquier m’a encore convaincu de la texture idéologique de la société du spectacle. C’est ainsi que j’ai retenu près de quatre-vingts « moments » ou événements significatifs du dernier demi-siècle pour en tirer des interprétations, dont la réunion permet de donner du sens aux événements que nous avons connus depuis 1968. La mort de De Gaulle, l’affaire de Bruay-en-Artois, la loi Haby fondant le collège unique, le succès du feuilleton télévisé Dallas, la fin de la sidérurgie française ou le phénomène Coluche sont autant de signes qui permettent de mieux comprendre ce qu’est devenue la France au cours des dernières décennies.

Dans cette optique, la dimension « culturelle », au sens large du terme, compte autant que les événements politiques. Je m’inscris ainsi dans une approche de la société qui s’inspire de celle d’Antonio Gramsci, le penseur marxiste italien qui a montré que la révolution « culturelle » devait précéder les révolutions politique et économique.

NRH : Vous insistez sur l’importance qu’a revêtue l’épisode de mai 1968 dans l’évolution catastrophique qui a conduit la France à la crise générale que nous connaissons aujourd’hui.

EZ : La « révolution » de mai 1968 s’est conclue sur un échec politique à court terme, lorsque les Français ont donné une très large majorité au général De Gaulle lors des élections de juin. Mais cette défaite politique a sauvé les animateurs de ce vaste carnaval qui, sinon, auraient connu l’échec historique des furieux de 1794, des utopistes quarante-huitards ou des communards de 1871. Ils ont ainsi pu, en s’appuyant sur un phénomène générationnel, gagner la bataille culturelle qui a suivi. L’État a été sauvé, et il était difficilement envisageable qu’il en fût autrement, mais la société, elle, ne l’a pas été et, près d’un demi-siècle plus tard, la crise globale que connaît aujourd’hui la France tire clairement ses origines des délires mis en œuvre au nom du triptyque « dérision, déconstruction, destruction ». On le voit dans les dérives de toute une jeunesse, dans le naufrage des familles, dans l’effondrement de notre système d’enseignement, dans la crétinisation de masse nécessaire à l’avènement de l’homo festivus…

NRH : N’a-t-on pas sous-estimé, à l’époque, la dimension « américaine » de la révolution libertaire et hédoniste incarnée par les acteurs de mai 68 ?

EZ : Certains voulaient voir dans les événements la main d’une subversion communiste, imaginaire dans ce cas précis. Les acteurs se voulaient anti-impérialistes et mobilisés contre l’intervention américaine au Vietnam en se gargarisant de discours anarchistes, trotskystes ou maoïstes. Mais le mouvement qui a touché l’Europe à l’époque, et spécialement la France, trouvait son origine outre-Atlantique.

Au cours des années 1960, une révolution culturelle s’était opérée sur les campus californiens. C’est là que s’étaient définies toutes les grandes thématiques reprises par les gauchistes européens dont les discours marxistes cachaient, et sans que les intéressés en aient conscience, la révolution hédoniste et libertaire en marche. Jean-François Revel avait parfaitement analysé le phénomène.

Comme en 1789, ce fut le « vent d’Amérique » pour reprendre le titre de l’ouvrage de Claude Manceron (2), qui a joué un rôle déterminant. Il n’y a rien de surprenant à ce que les anciens soixante-huitards se retrouvent aujourd’hui parmi les « chiens de garde » de la société de consommation libérale-libertaire que le système dominant tente d’imposer de part et d’autre de l’Atlantique.

NRH : Ne peut-on remonter plus loin en amont les origines du « mal français » ?

EZ : Bien sûr. On peut évoquer la Révolution française et le « grand déclassement » brillamment analysé en son temps par Pierre Chaunu. Mais il faut aussi se rappeler ce qu’a représenté la terrible guerre de Trente Ans européenne de 1914-1945 qui a créé les conditions de l’effacement de la France et de l’Europe.

NRH : Vous insistez sur le rôle délétère qu’a eu la promotion systématique de la lecture « paxtonienne » de l’épisode vichyste.

EZ : En 1973, la parution du livre de Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944 (3) a défini une doxa à laquelle s’est ralliée toute la nomenklatura politico-médiatique. Elle accable le régime de Vichy en le faisant complice des crimes perpétrés par l’Allemagne nazie contre les Juifs. Il y a eu un antisémitisme proprement vichyssois, qui se manifeste dans les statuts discriminatoires promulgués en 1940 et 1941, et la police française a prêté la main aux rafles effectuées à partir de 1942. Mais on ne retient pas que le maréchal Pétain a interdit le port de l’étoile jaune en zone non occupée et on oublie la distinction établie de fait entre les Juifs étrangers et les Juifs français, ce qui a eu pour effet que les trois quarts des Juifs français purent ainsi échapper à la déportation et à la mort. Le rabbin Alain Michel a réalisé une mise au point très complète sur cette question dans Vichy et la Shoah. Enquête sur le paradoxe français (4) mais l’ouvrage s’est heurté au silence des médias.

En les culpabilisant, avec la complicité de Jacques Chirac lors de son discours à l’occasion de l’anniversaire de la rafle du Vél d’hiv en 1995, en surévaluant tel ou tel épisode de leur histoire, il s’agit de susciter chez les Français le dégoût d’un passé désormais honni.

NRH : Vous ne cachez pas l’admiration que vous inspire Bonaparte ?

EZ : D’une certaine manière, l’aventure de la France en tant que puissance globale se termine à Waterloo. La défaite de l’Empereur permet à l’Angleterre d’imposer, pour près d’un siècle, son hégémonie mondiale. On peut constater qu’en 2005 la France n’était pas présente aux commémorations d’Austerlitz alors qu’elle envoyait des navires célébrer l’anniversaire de Trafalgar avec nos « alliés » britanniques…

NRH : Vous vous reconnaissez également dans l’aventure gaullienne.

EZ : De Gaulle a représenté en 1940 le refus de la défaite, il a adopté la posture héroïque qui, à plusieurs reprises dans notre histoire, a indiqué la voie du salut. On peut certes s’interroger sur sa politique algérienne et son bilan malheureux. D’autres solutions auraient peut-être pu permettre une issue moins catastrophique, pour les rapatriés contraints de quitter leur terre natale, comme pour les Algériens eux-mêmes, sans oublier le drame des harkis abandonnés à la vengeance du FLN.

En même temps, il a donné satisfaction à une France qui voulait, en 1962, profiter de la croissance pour accéder à la société de consommation. Il a ainsi renoncé à la voie de l’effort et du sacrifice pour privilégier de fait l’individualisme hédoniste des générations qui ont immédiatement suivi et qui se sont retournées contre lui. C’est le grand paradoxe gaullien.

NRH : Certains événements retiennent particulièrement votre attention. Il en va ainsi du virage assumé par François Mitterrand en 1983 et des manifestations hostiles à Jean-Marie Le Pen entre les deux tours des élections présidentielles en 2002.

EZ : Personnage complexe qui venait de la droite, François Mitterrand était un homme enraciné, un admirateur de Chardonne, son compatriote charentais. Les hasards de l’histoire et de la vie politique en ont fait le leader d’une gauche qui ne correspondait pas à sa famille d’origine. C’est mars 1983 qui consacra l’authentique et décisif avènement de la gauche au pouvoir. Mai 1981 avait été l’ultime tentative de restaurer la France de 1945 et son État-Providence et dirigiste. Mais les bouleversements économiques (abolition des frontières en Europe, fin de l’étalon-or, prix du pétrole), ainsi que la décapitation par mai 68 de la structure hiérarchique qui donnait sa colonne vertébrale à la société française, avaient rendu cette restauration aussi impossible que celle de la monarchie capétienne après la Révolution et l’Empire.

Mitterrand était un homme du passé qui succédait au moderniste Giscard, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur quand, après la désacralisation giscardienne, le nouvel élu redonna sa majesté à la fonction présidentielle ; le pire pour l’inculture économique. L’année 1983 est le tournant fondamental car, derrière le nécessaire rééquilibrage des comptes, une élite technocratique, d’inspiration chrétienne de gauche incarnée par Delors, imposa à Mitterrand, aux socialistes et à la France les règles de la mondialisation (liberté des capitaux, des marchandises et des hommes) qui allait devenir la doxa de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI).

On a vu se rejouer en 2002, pour la énième fois et peut-être la dernière, la grande dramaturgie « antifasciste ». « L’antifascisme » fut inventé en 1935 par Staline et L’Internationale communiste pour éviter l’isolement de l’URSS et mobiliser les masses de gauche. La recette fut ensuite utilisée durant la guerre froide… contre le général De Gaulle lui-même. Les formules de Jean-Marie Le Pen donnèrent ensuite à l’antifascisme un sursis inespéré tant la réalité démentait les inquiétudes entretenues par les faiseurs d’opinion pour condamner toute dissidence.

Le temps a passé et la méthode semble bien avoir fait son temps. Le fascisme « fantomatique » imaginé par certains a disparu pour de bon de notre horizon politique, même si certains tentent de lui substituer désormais le terme de « populisme ».

NRH : Vous déplorez le « naufrage du politique » et le triomphe dans les esprits d’un « post-christianisme » suicidaire.

EZ : Nos dirigeants ne gouvernent plus, ils prêchent une morale faite de bien-pensance obligatoire. Sur fond d’un « antiracisme » légitimé par la culpabilité coloniale alors que, par son histoire, la France est sans doute l’un des pays les moins racistes du monde. C’est au nom d’une « mondialisation » jugée inéluctable – même si elle apparaît porteuse d’évidentes catastrophes sociales et humaines – que la droite a sacrifié la France. La gauche en a fait autant au nom d’une « République » mythique totalement désincarnée qu’elle prétend confondre avec l’universel.

Tout cela s’inscrit en effet dans un « post-christianisme » dans lequel, selon la fameuse formule de Chesterton, les idées chrétiennes sont devenues folles. Au point d’accepter des flux migratoires aussi massifs qu’incontrôlés, porteurs des conflits de demain, et de réaliser le désarmement moral des vieilles nations, sommées de se fondre dans un grand-tout universel dont les normes seront définies par la société marchande incarnée par le modèle américano-occidental.

NRH : Distinguez-vous des signes de réaction prometteurs. Le pessimisme que vous affirmez pour l’avenir est-il absolu ? Vous parlez d’un « peuple rétif mais résigné ». Faut-il attendre encore un sursaut du « peuple réel » dans le sens où Maurras parlait du « pays réel » en l’opposant à un pays légal totalement gangrené ?

EZ : Si je m’en remets à la raison, je suis pessimiste quant à l’avenir de la France. Mais le désespoir ne peut être une réponse et notre histoire montre que c’est dans les pires moments que se produisent les « miracles » qui décident du destin des nations. Jeanne d’Arc, Henri IV ou De Gaulle ont incarné, dans des circonstances évidemment très différentes, cette capacité de sursaut. C’est l’imprévu qui commande le cours de l’histoire et l’avenir n’est écrit nulle part.

NRH : Vous citez, en ouverture de votre ouvrage, la formule de Rabaut Saint-Étienne qui affirme que « L’histoire n’est pas notre code » pour justifier la « table rase » que voulaient mettre en œuvre, au nom de la raison, les révolutionnaires de 1789. Ne seriez-vous pas tenté d’affirmer le contraire en ce début du XXIe siècle ?

EZ : Bien sûr. C’est en nous tournant vers notre passé que nous pouvons forger la volonté de nous inscrire dans la continuité d’une histoire que nous avons la mission de poursuivre, et dont il nous faut écrire de nouvelles pages. Notre histoire, c’est celle qu’évoque Marc Bloch quand il nous parle du sacre de Reims et de la fête de la Fédération, c’est celle de Bonaparte réunissant Clovis et le Comité de salut public, celle de Barrès quand il « prend tout », y compris la Révolution et l’Empire, pour perpétuer l’aventure historique de la France.

Contre Rabaut Saint-Étienne, notre histoire, matrice de notre mémoire collective, demeure une arme décisive pour conjurer la tentation du néant.

Propos recueillis par Pauline Lecomte

Crédit photo : Thesupermat via Wikimedia (cc)

Notes

- Michel Houellebecq, Soumission, Flammarion, 2015.

- Claude Manceron, Les Hommes de la liberté. Tome 2 : Le Vent d’Amérique (1778-1782), Robert Laffont, 1974.

- Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, Le Seuil, 1973.

- Alain Michel, Vichy et la Shoah. Enquête sur le paradoxe français, Éditions CLD, 2012 et éditions Elkana, 2014.

A publié

Balladur, immobile à grands pas, Grasset, 1995

Le Livre noir de la droite, Grasset, 1998

Chirac, l’homme qui ne s’aimait pas, Balland, 2002

L’Autre, Denoël, 2004

Le Premier Sexe, Denoël, 2006

Petit Frère, Denoël, 2008

Mélancolie française, Fayard, 2010

Z Comme Zemmour, Le Cherche-Midi, 2011

Le Bûcher des vaniteux, Albin Michel, 2012

Le Bûcher des vaniteux 2, Albin Michel, 2013

Le Suicide français, Albin Michel, 2014

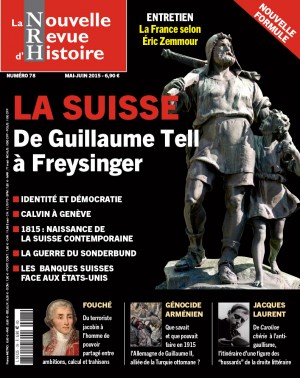

Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici

-

NRH n°67

6,90 €Juillet-août 2013. Rome, ville éternelle. Les origines de l’urbs. L’héritage de Rome…

Ajouter au panier -

NRH n°36

6,90 €Mai-juin 2008. Mai 68, les enfants du gaullisme. De mai 58 à mai 68, une autre…

Ajouter au panier -

NRH n°65

6,90 €Mars-avril 2013. L’Amérique, l’Europe et le monde. Obama II, l’Amérique change…

Ajouter au panier -

NRH n°47

6,90 €Mars-avril 2010. 1940, du désastre à l’espoir. 1939-1940 : chronologie du drame. L’inévitable…

Ajouter au panier