Entretien avec Jacques Heers

Agrégé d’histoire, docteur ès lettres, auteur de très nombreux ouvrages, Jacques Heers était l’un de nos plus brillants médiévistes, pourfendeur de bien des idées reçues.

La Nouvelle Revue d’Histoire : Chacun sait que vous êtes l’un des plus grands médiévistes français. Qu’est-ce qui vous a poussé initialement à entreprendre des études historiques et à devenir l’universitaire et l’auteur prolifique que vous êtes ?

Jacques Heers : Je suis né à Paris, mais j’ai été élevé à La Ferté-Bernard dans la Sarthe, où mes parents tenaient un commerce. Ils souhaitaient faire de moi un fonctionnaire. Comme j’avais eu un très bon parcours scolaire, ils me poussèrent à préparer le concours d’entrée de l’École normale d’instituteur. Je suis donc devenu instituteur en 1945. Mais parallèlement, par goût, je préparais une licence d’histoire à la Sorbonne. J’y ai pris conscience, avec d’autres camarades instituteurs, que notre niveau était égal si ce n’est supérieur à nos condisciples qui s’apprêtaient à devenir professeurs de lycée ou d’université. Nous nous sommes dit : « Pourquoi ne pas continuer ? » C’est ainsi que mon destin a changé. J’ai préparé et réussi successivement le Capes puis l’agrégation d’histoire en 1948 et 1949. Mes premiers postes de professeur m’ont mené du Mans à Alençon puis au Prytanée de La Flèche.

À partir de 1951, j’ai été rattaché au CNRS. J’ai eu la chance de travailler avec Fernand Braudel qui m’envoya en Italie préparer un doctorat d’État consacré à « Gênes au XVe siècle »(1). J’ai soutenu ma thèse sur ce sujet à la Sorbonne en 1958. À mon retour d’Italie, je suis devenu l’assistant de Georges Duby à la faculté des Lettres d’Aix-en-Provence. Et, en 1957, je fus nommé professeur à la faculté d’Alger où je suis resté cinq ans avec ma famille, jusqu’en 1962. Puis, je fus successivement professeur à Caen, Rouen, Paris X Nanterre et à la Sorbonne (Paris IV) à partir de 1973.

NRH : Au cours de vos études, quels sont les historiens qui vous ont particulièrement influencé ?

JH : Je pense naturellement à Fernand Braudel. Je peux dire qu’il m’a marqué, même si je n’ai pas toujours souscrit à tous ses travaux. Je pense aussi à Yves Renouard, un grand spécialiste de l’Italie, malheureusement décédé trop jeune. Et puis, bien sûr, à Georges Duby. Il est certain que ce dernier a eu une influence indéniable sur le cours de mes travaux. Il a toujours été très bienveillant avec moi, quoique nous ne partagions pas les mêmes options politiques. Je me souviendrai toujours de sa passion à défendre le Moyen Âge où il mettait beaucoup d’habileté et d’entregent, n’ignorant rien des pièges de la vie publique.

NRH : Dans votre dernier ouvrage, L’Histoire assassinée (2), vous établissez une ferme distinction entre l’histoire et la mémoire. Pourquoi ?

JH : J’établis plutôt une opposition. L’histoire et la mémoire n’ont rien de comparable. Elles sont même incompatibles. Cette question touche la situation actuelle. L’on estime aujourd’hui que faire mémoire, c’est faire de l’histoire. Or la mémoire, c’est la célébration ou le rappel de ce qui s’est passé dans la vie d’un individu ou d’une communauté. Mais, dans une telle démarche, il n’y a qu’une optique et l’on ne trouve nulle confrontation ou critique. Tandis que l’histoire est une reconstruction artificielle et critique tenant compte des différentes optiques. C’est en cela que réside la différence fondamentale. Ce point est capital. Un ministre ou un général qui écrit ses Mémoires nous apporte des informations sur sa mentalité, et sans doute sur ce qu’il veut faire croire. Ce n’est pas négligeable à la condition de savoir que tout est travesti. Le mémorialiste écrit ce qui lui paraît bon pour lui. Récemment, au cours d’une conférence devant des étudiants, je leur disais : « Quand vous cherchez des documents manuscrits comme des journaux domestiques ou des Mémoires, les seuls que vous devriez regarder ce sont ceux qui ont été écrits par des personnes qui savaient devoir ne pas être lues. Car celui qui sait qu’il sera lu, naturellement, se censure et modifie les faits à son avantage. »

NRH : Vous venez d’évoquer la subjectivité des mémorialistes qui déforment les faits pour les faire parler à leur façon. Mais l’histoire n’a-t-elle pas toujours été plus ou moins instrumentalisée à des fins politiques ou religieuses ?

JH : L’histoire, en effet, a toujours été plus ou moins une œuvre de propagande. Mais c’est depuis Jules Ferry qu’elle a été transformée en instrument de combat. Les responsables des programmes, au lendemain des lois de 1880-1882 qui instituaient l’école obligatoire, se firent les agents de la propagande d’État. Pour décider de la façon d’enseigner l’histoire on ne fit pas appel à de vrais savants, pas même à des hommes de métier, mais à des professionnels choisis pour leur dévouement à la cause dite « républicaine ». Les rédacteurs d’instructions ministérielles, de manuels et de programmes n’avaient aucune expérience pédagogique de terrain. Ils n’avaient pas fréquenté les bibliothèques ou les fonds d’archives et se contentaient de rassembler d’édifiantes anecdotes. Dans leurs interprétations, ils se sont souvent alignés sur les chroniqueurs des rois. Ils ont repris les mêmes façons de présenter les événements et gardé la même discrétion sur ce qu’il convenait de ne pas mettre en relief. Du temps des rois, pourtant sévèrement condamné sous le nom exécré d’Ancien Régime, ils ont retenu quelques figures de bon aloi correspondant à leur souci de discours moral. Les hussards noirs de Jules Ferry acceptèrent par exemple tout ce que Joinville avait écrit pour le procès de canonisation de Louis IX. Les manuels scolaires reprirent toutes les images de cette vie de saint, la justice sous le chêne de Vincennes, les aumônes, le lavement des pieds. Du roi chevalier, hardi guerrier, politique à poigne, on fit une sorte d’ami des humbles, de bigot social.

NRH : Dans votre livre Le Moyen Âge une imposture, vous critiquez le découpage arbitraire entre les grandes époques conventionnelles : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Époque moderne, etc. À juste titre, vous soulignez que dix siècles pour le Moyen Âge, c’est une bien longue période où les choses n’ont pas cessé de changer. Les contemporains ne se sont évidemment pas aperçus qu’un beau jour ils passaient du Moyen Âge à la Renaissance. Mais comment faire ? Pour l’enseignement scolaire de l’histoire, en bonne pédagogie, ces grandes divisions arbitraires ne sont-elles pas indispensables ?

JH : C’est l’évidence même. La véritable question n’est pas d’établir un nouveau calendrier des études, mais simplement de prendre conscience de ces artifices. Il faut éviter d’ériger les nécessaires découpes en postulats. Se résigner à une commodité est une chose. Croire à la réalité intrinsèque d’une abstraction née de spéculations intellectuelles, à une image forgée, en est une autre. Le remède est de mieux situer les faits, d’indiquer le plus souvent possible la date exacte, dire ou écrire par exemple « … dans les années 1320-1340 ». L’important n’est pas seulement d’indiquer une date précise mais tout autant de ne pas donner une personnalité, une couleur particulière à des entités chronologiques qui, fabriquées de toutes pièces dans l’artifice, n’ont jamais été ressenties de la sorte par les contemporains.

Il est fréquent pour ceux qui voudraient à tout prix justifier une coupure entre Moyen Âge et Renaissance de se référer aux manifestations culturelles, aux créations littéraires et artistiques, reflets de la civilisation. Mais lesquelles ? Et pour quel pays ? Comment dater l’émergence d’un art différent ? Les distorsions chronologiques entre la réalité et l’idée que l’on s’en fait généralement s’imposent à l’évidence. Pour l’Italie, vers laquelle se portent forcément les regards dès que l’on veut percevoir les premiers signes annonciateurs de nouvelles formes d’expression, l’on cite communément Dante, Pétrarque ou Boccace, les Pisani et Giotto. Avons-nous toujours présent à l’esprit que la Divine Comédie a été écrite en 1307 et 1321, les Sonnets de Pétrarque en 1327, le Decameron entre 1350 et 1355 ? Que Niccolo Pisani termine la chaire du baptistère de Pise en 1260. Nous voici longtemps avant l’année 1453 et autres dates charnières généralement proposées pour le passage du Moyen Âge à la Renaissance.

NRH : Il est fréquent de présenter ce que l’on appelle le Moyen Âge, et plus particulièrement la féodalité, comme une longue période de ténèbres, d’arriération, de pauvreté et d’oppression. Comment cette interprétation s’est-elle imposée ?

JH : Cela date principalement de la Révolution. Mais, en réalité, cela avait déjà commencé au XVIIe siècle sous la monarchie qui considérait la féodalité avec hostilité.

NRH : Justement, une part importante de vos travaux a permis de dissiper les légendes négatives associées au Moyen Âge. Pouvez-vous donner quelques exemples ?

JH : Mon souci n’est pas de démontrer que le Moyen Âge mérite davantage de sympathie ou de louange, mais que le mot ne représente qu’une idée abstraite et floue. Plus d’un cliché, plus d’une interprétation erronée, reçus ensuite comme une vérité, sont nés de manque d’attention portée aux circonstances ou aux hasards, dépendant de nos sources. Nous ne datons un trait de société, une pratique, que du moment où nous pouvons les saisir par nos textes. Sans considérer que ces textes ne sont que des débris, souvent un pâle reflet de ce qui était rédigé à l’époque. Dans les premiers temps, les historiens ont fait croire que ce qu’ils ne trouvaient pas dans les documents n’existait pas. Repris par les auteurs de manuels, cela devint une évidence.

Un exemple. Nos livres d’enseignement et les ouvrages de synthèse parlent couramment des « moines défricheurs », ce qui laisse entendre que les essarts forestiers et l’assèchement des marais furent surtout, sinon exclusivement, de leur fait. C’est, bien sûr, une erreur. Tout simplement, ces communautés religieuses tenaient mieux leurs registres et les ont mieux gardés à l��abri des convulsions sociales, sources d’énormes destructions. Les travaux admirables de ces moines sont sans cesse rappelés, tandis qu’il n’est accordé qu’une faible importance aux entreprises de défrichement engagées par les princes et les seigneurs laïques dont les archives, moins bien tenues, ne nous sont parvenues qu’en nombre restreint. C’est aussi méconnaître le travail d’une multitude de simples paysans qui ont étendu leurs champs, abattu arbres et taillis, asséché des sols humides. Seulement ils n’ont pas laissé de traces écrites.

Pour les mêmes raisons, l’histoire enseignée des petites classes à l’Université n’a longtemps envisagé la société rurale de l’Ancien Régime que sous la forme de relations, d’affrontements entre seigneurs et paysans, autrement dit entre capital et travail, exploiteurs et exploités. Nos manuels, et ce qu’en retiennent la plupart des journaux, laissent volontiers entendre que les terres appartenaient toutes aux seigneurs. Les chercheurs d’aujourd’hui redressent la barre et, suivant l’exemple donné par Robert Boutruche il y a plus d’un demi-siècle, font découvrir et mettent désormais l’accent sur l’importance, voire l’omniprésence de l’alleu, propriété paysanne libre de toute sujétion économique. Opposer seigneurs et paysans conduit de plus à refuser d’étudier la belle vigueur des communautés paysannes, capables de prendre leur destin en main et même d’imposer les droits de ban de la même façon que le « seigneur ». C’est enfin, par habitude et paresse ou par volonté délibérée de gauchir le propos, feindre d’ignorer que, dès les années 1300, les bourgeois des villes avaient acquis un nombre considérable de terres, de seigneuries et de droits féodaux.

NRH : Que faut-il penser de l’interprétation courante des malheurs de la guerre de Cent Ans ?

JH : Pour expliquer l’automne du Moyen Âge, nos maîtres se sont longuement étendus sur les malheurs de la guerre de Cent Ans. Désolation des campagnes et des églises, poids financier des levées d’armes et des rançons, querelles entre les princes, guerres civiles, etc. Oui, certes, tout cela est exact mais volontiers exagéré, paré d’accents dramatiques étendus du particulier au général. C’est oublier qu’au même moment d’autres pays s’enrichissaient. L’Angleterre, nourrie du fruit de ses rapines, s’ouvre alors aux grandes entreprises, étalant une insolente prospérité. Nulle décadence ici, ni dans les villes d’Allemagne du Sud « gorgées d’or », ni non plus en Italie.

NRH : Une autre image sombre présente dans tous les manuels de notre enfance, celle de la peste noire. Correspond-elle à la réalité ?

JH : Dans les années 1950-1960, l’attention des historiens s’est portée sur les pestes, sur la grande peste de 1348-1360 en particulier, ravageuse d’hommes. Chacun se devait, pour son pays, pour sa ville, de proposer des chiffres pour recenser les pertes en vies humaines. Cette grande peste noire, puis les « retours » de peste, nous l’avons tous écrit et continuons raisonnablement à le penser, furent catastrophiques : ponctions démographiques, angoisse et morosité, misère psychologique, désespoir et goût du morbide. Tout pourtant n’est pas si simple et, sur un point du moins, les conclusions doivent être nuancées sinon renversées. Pourquoi ? C’est que le partage des héritages enrichit évidemment les survivants. La rareté de la main d’œuvre disponible fait que, dans une certaine mesure, s’améliore la condition des ouvriers à la ville comme à la campagne.

NRH : Vous avez consacré votre thèse à « Gênes au XVe siècle ». Vous êtes un très bon connaisseur de l’histoire italienne. Celle-ci a-t-elle fait également l’objet de légendes ?

JH : Certes, cette histoire n’est pas à l’abri des légendes. Prenons le cas de la chute de Gênes et de la chute de Venise : elles auraient été provoquées par les Portugais dès que ceux-ci eurent découvert la route maritime des Indes par le cap de Bonne Espérance afin d’en ramener à meilleur coût le poivre et les épices. Le poivre et les épices étaient-ils à l’origine de la fortune de Venise et de Gênes ? Nullement. Gênes a dû sa première fortune à la guerre et Venise au blé et au sel. Évoquer la décadence des nations maritimes d’Italie dont le commerce et la richesse dépendaient des importations d’épices, c’était faire faible cas des chroniqueurs et historiens d’Italie qui n’en parlent qu’à peine ou pas du tout. On ne se nourrissait pas de poivre ! Il suffit de voir les palais vénitiens et génois des XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles. On n’y constate nulle trace de décadence, au contraire.

NRH : Une autre légende : est-il exact, comme on le lit aujourd’hui si souvent, que la philosophie d’Aristote nous a été transmise au XIIIe siècle par les savants arabes ?

JH : C’est encore une fable. Par un curieux acharnement à travestir le vrai, nos livres pour l’enseignement secondaire et les publications destinées au grand public s’appliquent à faire croire que les auteurs de l’Antiquité ont tous sombré dans un noir oubli dès la chute de l’Empire d’Occident et ne furent à nouveau connus en Occident que par les Arabes qui, eux, prenaient soin de les traduire. Ce ne serait qu’au temps de la Renaissance, au réveil d’un sommeil de plus de mille années, que les humanistes en Italie puis en France et en Angleterre, auraient pris le relais et étudié les textes grecs et romains. Tout cela est à revoir.

Les leçons et les principaux ouvrages des savants, philosophes, poètes et dramaturges de l’Antiquité ne furent jamais, à aucun moment, ignorés des lettrés en Occident. Aristote était connu et étudié à Ravenne, au temps du roi des Goths Théodoric et du philosophe Boèce, dans les années 510-520, soit plus d’un siècle avant l’hégire. Cet enseignement, celui de la Logique notamment, n’a jamais cessé dans les écoles cathédrales puis dans les toutes premières universités. L’on se servait alors de traductions latines des textes grecs d’origine que les clercs et les érudits de Constantinople avaient pieusement gardés et largement diffusés.

Les traductions du grec en langue arabe et de l’arabe en latin, que l’on attribue généralement à Avicenne et à Averroès sont apparues relativement tard, alors que tous les enseignements étaient déjà en place en Occident et que cela faisait plus d’un siècle que la Logique, directement inspirée d’Aristote, était reconnue comme l’un des sept « arts libéraux » du cursus universitaire.

NRH : D’où vient, dans la culture française, la fascination récurrente pour l’Orient dont vous donnez un exemple ?

JH : Cette fascination de l’Orient musulman remonte au XVIe siècle, au temps où François Ier fit, pour justifier l’alliance politico-militaire avec les Ottomans, écrire nombre de mémoires, de pamphlets, de récits d’ambassadeurs et d’aventuriers pour vanter les charmes d’une culture et d’une civilisation orientales, plus généreuses, plus libres que la nôtre. Absents de Lépante en 1571, les Français l’étaient aussi pour délivrer Vienne en 1683. Pour faire, une fois encore, oublier cette honte, il fallait renchérir. Alors que Venise, avec Vivaldi et la Juditha triomphante, chantait la gloire des combattants de la foi, les fêtes de cour au temps de Louis XIV ne pouvaient se passer de turqueries.

Par la suite, nombre d’historiens ne demeurèrent pas insensibles et se laissèrent séduire par la fascination des terres lointaines. Au temps de l’expansion outre-mer, on vit renaître la turcophilie des peintres orientalistes tels Géricault et Florentin. Nombre d’auteurs ont suivi la mode et ont alors systématiquement exagéré l’importance des échanges culturels et des relations marchandes avec les terres au-delà de la Méditerranée orientale.

Propos recueillis par Pauline Lecomte

Crédit photo : DR

Notes

- La thèse de doctorat de Jacques Heers, Gênes au XVe siècle, a été publiée en version abrégée chez Flammarion en 1971.

- Éditions de Paris, 2006.

Repères biographiques

Agrégé d’histoire, docteur ès lettres, Jacques Heers a été professeur d’histoire du Moyen Âge aux universités d’Aix-en-Provence, Alger, Caen, Rouen, Paris X-Nanterre et Sorbonne (Paris IV), où il fut le directeur du Département d’études médiévales. Il a publié un grand nombre d’ouvrages. Parmi les plus récents : Le Moyen Âge. Une imposture (Perrin, 1992), Gilles de Rais (Perrin, 1994), Libérer Jérusalem. La première croisade (Perrin 1995, Tempus, 2003), Jacques Cœur (Perrin, 1997), De Saint Louis à Louis XI. Forger la France (Bartillat, 1997), Louis XI (Perrin, 1999, Tempus 2003), Les Négriers en terres d’Islam (Perrin, 2005), Chute et mort de Constantinople (Perrin, 2005), L’Histoire assassinée (Éditions de Paris, 2006).

Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici

-

NRH n°67

6,90 €Juillet-août 2013. Rome, ville éternelle. Les origines de l’urbs. L’héritage de Rome…

Ajouter au panier -

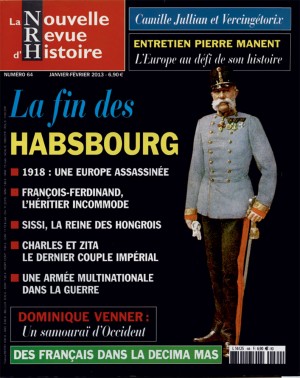

NRH n°64

6,90 €Janvier-février 2013. La fin des Habsbourg. 1918 : une Europe assassinée. François…

Ajouter au panier -

NRH n°7

6,90 €Juillet-août 2003. Le choc des civilisations dans l’histoire. Les guerres…

Ajouter au panier -

NRH HS n°6

6,90 €Hors-série n°6 (printemps-été 2013). Napoléon. Leipzig 1813. La fin de l’Empire…

Ajouter au panier